Sport-Doku im ZDF: Die vergessenen Tennishelden der DDR

In der ehemaligen DDR gab es richtig gute Tennisspieler und -spielerinnen. Das ZDF setzt ihnen in einer sehenswerten Sport-Doku ein kleines Denkmal.

Kennen Sie Thomas Emmrich, Grit Schneider, Gabriele Lucke oder Juliana Gorka? Es sind die größten Namen, die es im Tennissport der DDR gab. Insbesondere Thomas Emmrich, der sagenhafte 46 Titel bei den DDR-Tennismeisterschaften holte (Einzel, Doppel, Mixed), und Grit Schneider, 15-fache DDR-Meisterin, hatten damals, hinter dem eisernen Vorhang, Legendenstatus. Was sie alle eint: Sie durften nicht an den großen Turnieren „im Westen“ teilnehmen, eine Welt-Karriere blieb ihnen allen verwehrt.

Thomas Emmrich, der „Boris Becker der DDR“

Es hätte aber auch anders laufen können. Und genau damit beginnt die sehenswerte ZDF-Sport-Doku „Großes Tennis – Made in Eastern Germany“, die nun in der ZDF-Mediathek abrufbar ist: Zum Start der ersten von insgesamt vier Folgen schlägt nämlich 1985 nicht Boris Becker zum Sieg in Wimbledon auf – sondern Thomas Emmrich. Die KI macht es möglich. Es ist ein spannendes Gedankenspiel: Was hätte einer wie Thomas Emmrich, der „Boris Becker der DDR“, alles erreichen können, wenn er bei den großen Events, bei den Grand Slam-Turnieren, dabei gewesen wäre?

Zwei deutsche Tennisgrößen: Boris Becker (li.) und Thomas Emmrich beim 100-jährigen Jubiläum des Deutscher Tennis-Bundes 2002.Bild: Imago/Camera 4

Letztlich weiß es niemand. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass Emmrich zumindest hätte mithalten können in der Weltspitze. Von den starken Ostblock-Spielern, auf die er bei „sozialistischen Turnieren“ traf, schlug er einige, wie er in der Doku nicht ohne Stolz anmerkt. Den Wimbledon-Finalisten von 1973, Alexander Metreweli aus der damaligen UdSSR, besiegte er – genauso wie Tomas Smid aus der ehemaligen CSSR, Woijtek Fibak aus Polen oder die spätere Nummer eins der Welt Ivan Lendl. „In meiner besten Zeit als Tennisspieler war ich vom Rest der Welt abgeschnitten“, sagt Emmrich.

Tennis in DDR – nicht immer auf dem Abstellgleis

Die Doku verdeutlicht auch, dass Tennis in der DDR nicht von Beginn an eine Sportart ohne Wert für die alles bestimmende Führungsriege war. Grundsätzlich war Sport ein Vehikel, um es dem „kapitalistischen Westen“ zu zeigen – und dazu gehörte ursprünglich auch Tennis. In einem DDR-Fernsehbeitrag, der in der Doku eingespielt wird, sieht man voll besetzte Tennisplätze mit Aktiven aus allen Altersklassen. Dazu sagt eine Stimme aus dem Off: „Tennis, einst der Sport der Reichen, wurde in unserer Republik ein Sport für Alle.“

Doch dann verabschiedete das SED-Politbüro im April 1969 den „Leistungssportbeschluss“. Er teilte alle Sportarten in zwei Gruppen ein, in „förderwürdig“ und „nicht-förderwürdig“. Tennis fiel dabei durchs Raster, weil es keine olympische Sportart war. Fortan war es in der DDR ein Sport zweiter Klasse, dem kaum noch Beachtung geschenkt wurde. Alle Ressourcen der DDR konzentrierten sich auf den Olympiasport, inklusive staatlich organisiertem Doping. Man wollte um jeden Preis eine „Weltmacht des Sports“ werden – und Tennis spielte dabei keine Rolle.

Grit Schneider – Flucht kurz vor dem Mauerfall

Den Tennisspielern und -spielerinnen der ehemaligen DDR ist die Enttäuschung heute noch anzumerken. Emmrich erzählt wehmütig, wie er Wimbledon im West-Fernsehen verfolgt hat: „Mein Spielstil war prädestiniert für den Rasen in Wimbledon“. Grit Schneider erinnert sich an ihre Flucht 1989, wenige Monate vor dem Mauerfall. Sie wurde an der Grenze zur CSSR gefilzt, das verbotene Westgeld hatte sie im Griff ihres Tennisschlägers versteckt: „Ich musste einfach so ruhig bleiben wie in einer engen Situation bei einem Tennismatch.“

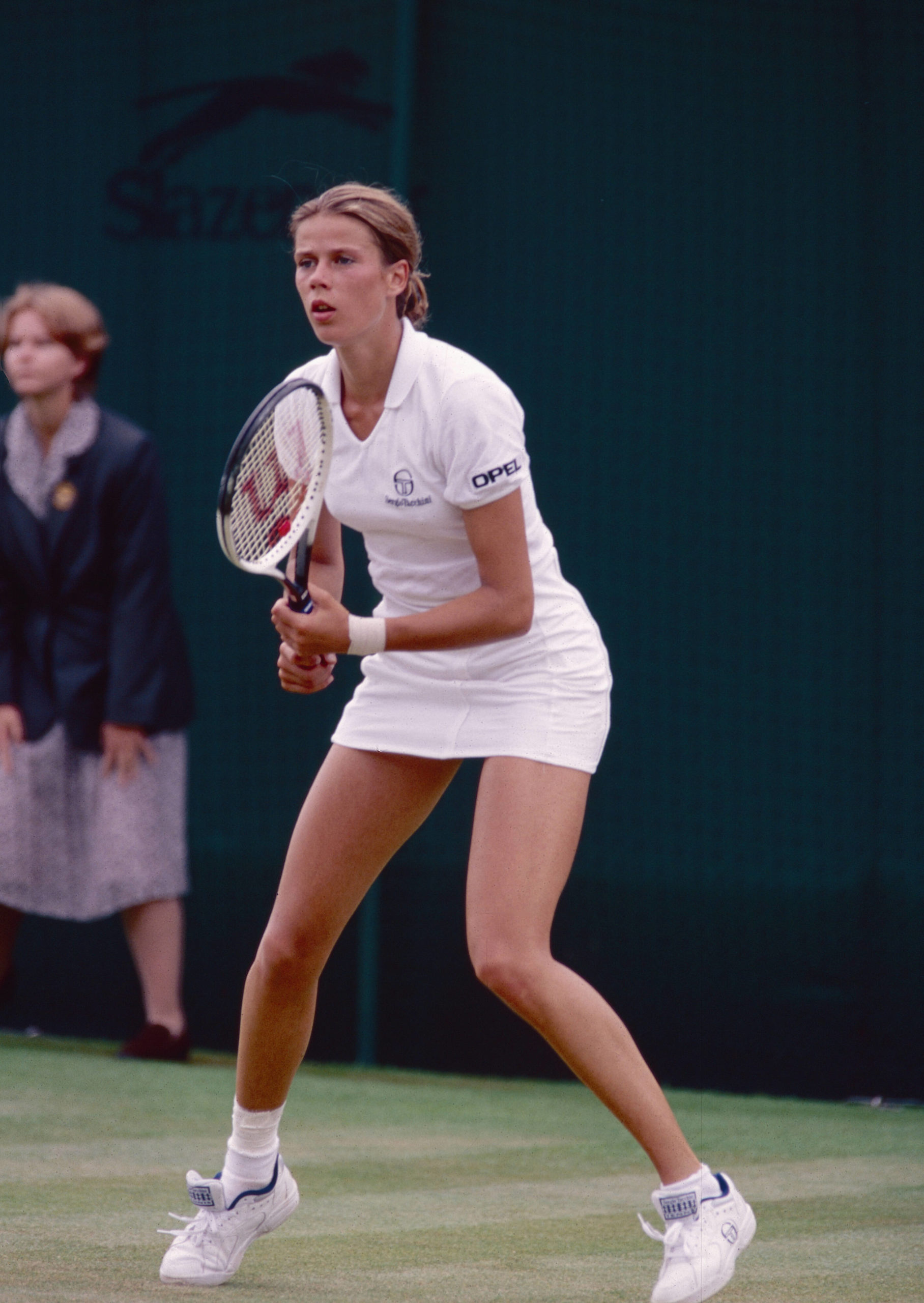

Von Halle/Saale in die Weltspitze: Jana Kandarr stand siebenmal im Hauptfeld von Wimbledon. Das Foto zeigt sie bei ihrer Premiere an der Church Road 1995.Bild: Imago

Die Stärke der ZDF-Doku liegt nun darin, dass sie all den verpassten Chancen rund um das DDR-Tennis nicht lange hinterher trauert, sondern aufzeigt, wie die Protagonisten ihren Weg gehen. Erfrischend ist der Auftritt von Jana Kandarr, die es nach dem Mauerfall als bislang einzige Ost-Tennisspielerin bis in die Top 100 der Weltrangliste geschafft hat. Kandarr, inzwischen Diplom-Geografin und Referentin am Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, blickt heute noch mit einer Mischung aus Erstaunen und jugendlicher Unbekümmertheit aufs Profitennis und gibt zu, dass sie in diese Maschinerie eigentlich nie wirklich reingepasst hätte. Tennis ist aber nach wie vor Bestandteil ihres Lebens: Als normales Vereinsmitglied in einem Potsdamer Tennisclub sieht man sie bei der Saisoneröffnung, wie sie Kuchen verteilt und mit Tennisfreunden lacht.

Eindrücklich ist auch der Werdegang von Gabriele Lucke, die 1989 mit 18 Jahren jüngste DDR-Meisterin wurde. Sie siedelte um in den Westen, lebt inzwischen in Hamburg. Tennis spielte lange keine Rolle für sie, bis ein Bekannter sie zu einer Partie einlud. Als sie in der Doku erzählt, wie sie nach jahrelanger Pause wieder auf einem Tennisplatz stand, kommen ihr die Tränen. Später wird sie Deutsche Meisterin bei den Damen 40 und ihre Gegnerinnen fragen: „Hast du früher unter einem anderen Namen gespielt? Dein Spiel ist so toll.“

Die ehemaligen DDR-Tennisstars haben mit ihrem Schicksal ihren Frieden geschlossen. Und große Tennisfans sind sie alle geblieben.

Hier geht es in der ZDF-Mediathek zur Sport-Doku: „Großes Tennis – Made in East Germany“